Alvin Plantinga desarrolló un argumento en contra del materialismo que puedes encontrar aquí. Pero si quieres una versión algo más fácil de digerir, puedes leer la versión de Craig aquí (solo inglés). Recomiendo leer ambos recursos para un mayor entendimiento del argumento en general de que la existencia de los estados intencionales (o la consciencia) son evidencia de que Dios existe. Para los propósitos de este artículo, simplemente citaré la exposición de Craig sobre este argumento en el debate de Rosenberg:

Dios es la mejor explicación de los estados intencionales de conciencia en el mundo. Los filósofos están desconcertados por los estados de intencionalidad. La intencionalidad es la propiedad de ser sobre algo. Significa la atención hacia el objeto de nuestros pensamientos.

Por ejemplo, puedo pensar sobre mis vacaciones de verano o acerca de mi esposa. Ningún objeto físico tiene este tipo de intencionalidad. Una silla o una piedra o una bola de tejido muscular como el cerebro no atienden hacia alguna cosa. Solo los estados mentales o los estados de conciencia atienden a otras cosas. Como materialista, el Dr. Rosenberg reconoce eso y concluye que en el ateísmo realmente no hay estados intencionales.

El Dr. Rosenberg afirma audazmente que nunca pensamos realmente en nada. Pero esto parece increíble. Obviamente estoy pensando en el argumento del Dr. Rosenberg. Esto me parece una reducción al absurdo del ateísmo. Por el contrario, en el teísmo, porque Dios es una mente, no es sorprendente que haya mentes finitas. Así, los estados intencionales se ajustan cómodamente a una cosmovisión teísta.

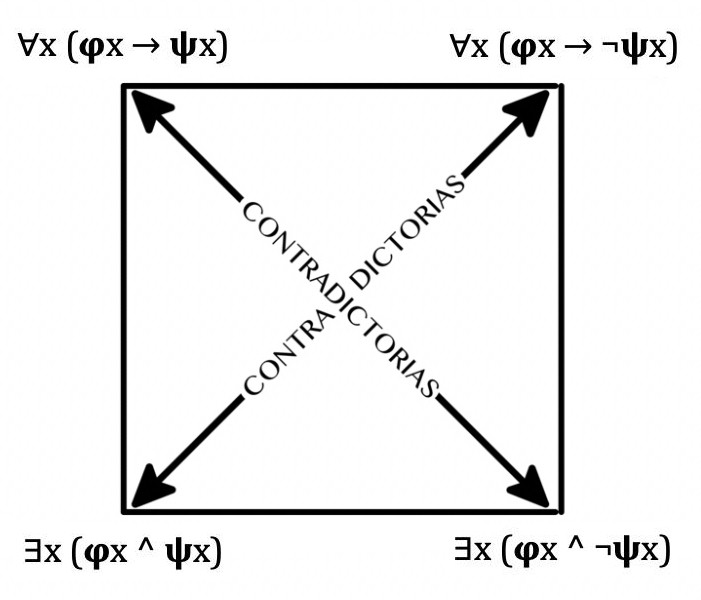

Entonces podemos argumentar:

-

Si Dios no existiera, los estados intencionales de conciencia no existirían.

-

¡Pero existen estados intencionales de consciencia!

-

Por lo tanto, Dios existe.

Ahora, muchos detractores del argumento señalarán que se comete (entre otras) una falacia de petición de principio, ya que simplemente el argumento presupone la existencia de Dios. Pero como el Dr. Craig señala, ¡el Dr. Rosenberg cree que la premisa (1) del argumento es verdadera! Así que no parece una afirmación exclusiva del teísta que, en un mundo natural (sin ninguna clase de ser espiritual como Dios o los ángeles) los estados de consciencia no existen. Pero ¿existe algún otro no teísta aparte de Rosenberg que crea que la premisa (1) es verdad? Al parecer sí, y no de un parte de un filósofo, sino de un científico, me refiero al autor del canal de YouTube The Action Lab.

Dejaré el video aquí mismo para que veas las conclusiones a las que llega el autor sobre la consciencia basándose en los experimentos de Libet (que suelen citar los naturalistas para demostrar que el libre albedrío y la consciencia inmaterial no existen, nada más lejos de la realidad[i]). Pero si no quieres ver todo el video ni los divertidos experimentos que realiza o tu inglés no es lo suficientemente bueno para entenderlo, no te preocupes, puedes saltarte el video e ir directamente a la traducción que he realizado para este artículo.

Esto es lo que The Action Lab explica a partir del minuto 6:51 sobre los experimentos realizados:

Así que puede que no hayas pensado mucho en ello, pero ¿qué sucede realmente cuando haces esto (cierra y abre la palma de la mano)?, ¿cómo decidí mover mi brazo? Bien, cuando decides mover el brazo, parece un pensamiento consciente, piensas en moverlo y se mueve. Así que ahora mismo estoy decidiendo mover mi brazo, pero ¿mi cerebro consciente decidió moverlo o hay algo más?

Así que se han realizado múltiples estudios sobre esto y lo extraño es que en realidad hay algo que se llama potencial de preparación (muestra una gráfica sobre cómo el voltaje se eleva antes del tiempo consciente al 0s.) que sucede en tu cerebro antes del pensamiento consciente y el movimiento de tu brazo. Así que, lo que quiero decir, es que tienes el pensamiento consciente para mover tu brazo, pero lo que sucede antes es que hay un potencial que se eleva en tu cerebro, así que hay algo que sucede en tu cerebro incluso antes de tener la idea de mover el brazo.

Ahora, como algunos han leído este dato, significa que nuestro subconsciente realmente está tomando todas las decisiones, por lo que nuestro subconsciente realmente decide mover el dedo y luego después de decidir el potencial de preparación aumenta hasta que se produce la sinapsis que provoca la reacción en cadena que realmente mueve el dedo. Por lo que esto debería ser un poco molesto para ti, porque significa que nuestra consciencia no está realmente tomando la decisión de hacer algo, sino que en realidad es nuestro subconsciente el que toma la decisión y luego lo inserta en nuestra consciencia como si fuera nuestro propio pensamiento consciente haciéndolo.

Pero en 2016, los científicos en Berlín realizaron un experimento para probar si es la consciencia o la subconsciencia la que toma estas decisiones. De modo que, lo que hicieron estos científicos, es que utilizaron una computadora para medir estos potenciales de preparación en el cerebro y trataron de ver si este programa en la computadora podía predecir en tiempo real los pensamientos o los movimientos conscientes de alguien, por lo que esperaban medir el potencial de preparación en el cerebro antes de que la persona realmente tuviera el pensamiento consciente de mover alguna extremidad y pudiera predecir que se moviera algo. Pero la parte interesante, es que los sujetos en el experimento realmente aprendieron cómo engañar a la computadora, de modo que lo que sucedería en su cerebro es que el potencial de preparación se elevaría, pero el movimiento no se produciría porque la persona conscientemente había pensado que no haría el movimiento, por lo que parece contradecir la opinión de que la consciencia es un subproducto de la subconsciencia, porque ¿cómo conscientemente decides cancelar un movimiento que realiza tu subconsciente que en realidad está controlando tu consciencia? Parece que la consciencia es en realidad la que tiene el control, no la subconsciencia.

Pero esto se vuelve aún más raro. Por ejemplo, un científico llamado Benjamín Libet se dispuso a responder la misma pregunta de si es la consciencia o la subconsciencia la que está involucrada en la toma de decisiones y en la elección de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Así que lo que hizo Libet fue que se sometió a pacientes a una cirugía cerebral, de modo que su cerebro estaba abierto y colocó electrodos en su corteza somatosensorial, de modo que pudo medir el impulso creado al tocar la mano de una persona. Así que él tocaba su mano y podía medirlo en su cerebro. De modo que, lo que midió, fue que cuando tocaba su dedo había un retraso de aproximadamente 30 milisegundos de la señal que se movía hacia su cerebro y luego después de esos 30 milisegundos tenían el pensamiento consciente de que alguien había tocado su dedo, y, luego de que esos 30 milisegundos y del pensamiento consciente aumentaran, tenían alrededor de 500 milisegundos de actividad de picos de voltaje en su cerebro en esa área de la corteza somatosensorial donde eso corresponde a su dedo.

Toque de la mano → 30ms → Picos de voltaje → 500ms La consciencia nota el toque Picos de voltaje Después, lo que hizo fue que, en lugar de tocar realmente su dedo, simplemente tocaba la parte de su cerebro que correspondía con alguien tocando su dedo y, en ese caso, el paciente tenía alrededor de 500 milisegundos de actividad en su cerebro y sentían que alguien les tocaba el dedo.

Toque del cerebro → 500ms → La consciencia nota el toque Picos de voltaje Luego lo que hizo fue estimular el tálamo en el cerebro del paciente y que daba lugar a un pico de voltaje inicial después de 30 milisegundos, pero no a los picos potenciales de voltaje 500 milisegundos en el cerebro, por lo que el experimento demostró que, para tener la idea consciente de que alguien tocaba su dedo, tenía que tener esos 500 milisegundos de la actividad cerebral en curso en la corteza somatosensorial.

Toque del tálamo → 30ms → Picos de voltaje → No más actividad La consciencia NO nota el toque Pero la parte extraña de esto es como el paciente inicialmente siente y tiene el pensamiento consciente de que alguien tocó su dedo después de solo 30 milisegundos si se requieren 500 milisegundos de potencial en su cerebro para que tenga ese pensamiento. Lo que Libet propone es que los 500 milisegundos que suceden después en realidad se remiten antes en el tiempo, por lo que el paciente realmente es consciente de que eso sucederá después, porque si eso no sucediera después, no debería haber tenido el pensamiento consciente de que sucedió.

Ahora esto suena un poco loco, si Libet tiene razón, lo que significa es que nuestra consciencia está realmente a cargo y tenemos libre albedrío en nuestra consciencia, pero la información en realidad se remite hacia atrás en el tiempo para que nuestra subconsciencia obtenga el potencial de preparación listo antes de que realmente tengamos el pensamiento consciente de hacer algo.

Por supuesto, en la escala macro esto simplemente suena una locura, porque eso significaría que… digamos que tienes un balón de fútbol allí, luego el balón de fútbol comienza a moverse repentinamente y luego mueves tu pie para patearlo, y dices que la razón por la que el balón de fútbol comenzó a moverse fue porque lo pateaste más tarde en el tiempo, lo que no tiene ningún sentido, ya que la causa siempre tiene que venir antes que el efecto en la escala macro (aunque en la escala cuántica, a veces la causa puede ser posterior al efecto).

Así que no está claro si es nuestra consciencia o nuestra subconsciencia la que está liderando el camino y las decisiones que tomamos a diario. De hecho, la consciencia es uno de los aspectos menos entendidos en la ciencia, por ejemplo, ¿por qué una computadora, con todas las señales en movimiento y la información que ocurre en ella, no puede experimentar algo; pero para mí, cuando tengo todas estas sinapsis que están ocurriendo en mi cerebro, ¿puedo tener una experiencia?

Actualmente no hay nada en la ciencia que pueda explicar por qué tenemos sensaciones reales, los científicos pueden explicar el mecanismo que hay detrás, sabemos muy bien cómo ocurren las sinapsis y el mecanismo real del por qué están ocurriendo como si fuéramos una gran máquina en movimiento, pero no hay nada que pueda explicar la sensación real de ello. ¿Por qué experimentamos el color? Sabemos cómo se produce el color y qué es y qué lo causa, pero no sabemos por qué experimentamos el color. Y la consciencia es una de esas cosas de las que no estoy seguro de si alguna vez se resolverá en la ciencia. No estoy seguro de si alguna vez podremos explicar científicamente por qué tenemos sensaciones, por qué podemos sentir y experimentar cosas, mientras que algún otro objeto que tiene las mismas reacciones atómicas y movimientos mecánicos y un movimiento molecular no experimenta algo.

Ahora, la consciencia es tan difícil que ha sido apodada El problema de la consciencia en la ciencia. Esta es la razón por la que algunas personas pueden recurrir a la religión para explicar cosas como esta, por ejemplo, tal vez se deba a algo que no es físico, sino a algo espiritual que sucede dentro de ti y que realmente te hace tener consciencia. Ahora, hay muchas teorías religiosas, filosóficas y científicas, y tú eliges lo que decides creer de dónde viene la consciencia, porque la ciencia no ha resuelto esto aún.

Desconozco si The Action Lab se ha pronunciado alguna vez como ateo o agnóstico, pero es claro por todo lo que acabas de leer que no es algún tipo de teísta. Pero observen que él ofrece las mismas razones que el Dr. Craig y el Dr. Rosenberg sobre por qué parece imposible que los estados intencionales existan en un mundo puramente material. Y, lo más interesante, son las conclusiones distintas a las que llegan los no teístas: Rosenberg se aferra a su cosmovisión ateísta y decide creer que los estados intencionales no existen, ¡una postura bastante radical con tal de evitar la conclusión de que Dios existe! En cambio, The Action Lab termina sosteniendo una postura más débil y que a pocos ateos les agradará: los estados intencionales no pueden y probablemente nunca puedan ser explicados por la metodología científica. Por supuesto, él no admite que Dios sea la mejor explicación debido a su compromiso científico; pero tampoco cree que sea irrazonable postular causas sobrenaturales, al menos no en este terreno sobre la consciencia.

NOTAS

[i] Para una discusión teísta sobre estos experimentos: https://es.reasonablefaith.org/question-answer/P230/el-experimento-de-libet-y-el-determinismo

Jairo Izquierdo es miembro del equipo de Social Media y autor para la organización cristiana Cross Examined. Estudia filosofía y teología, siendo su actual foco de estudio la lógica clásica, epistemología, doctrinas cristianas y filosofía del lenguaje. Es cofundador de Filósofo Cristiano. Es miembro en la Christian Apologetics Alliance y director de alabanza en la iglesia cristiana bautista Cristo es la Respuesta en Puebla, México.