Por Peter S. Williams

1) Un argumento Cosmológico Kalam

En una reciente conferencia en honor al 70 cumpleaños del físico Stephen Hawking, el cosmólogo ateo Alexander Vilenkin afirmó que “toda la evidencia que tenemos dice que el universo tuvo un comienzo”[1]. Una editorial de New Scientist en la conferencia comentó:

El big bang ahora es parte del mobiliario de la cosmología moderna… Muchos físicos han estado luchando contra una acción de la retaguardia contra ella durante décadas, en gran parte debido a sus matices teológicos. Si tienes un instante de creación, ¿no necesitas un creador? Los cosmólogos… han intentado en varios modelos diferentes del universo esquivar la necesidad de un comienzo mientras que todavía requieren un big bang. Pero la investigación reciente les ha dado muchos agujeros. Ahora parece cierto que el universo tuvo un comienzo. Sin una cláusula de escape, los físicos y los filósofos deben finalmente responder a un problema que les ha estado fastidiando durante la mayor parte de los 50 años: ¿cómo se obtiene un universo, completo con las leyes de la física, de la nada?[2]

El físico Paul Davies observa que:

Uno podría considerar alguna fuerza sobrenatural… como responsable del big bang, o se podría preferir considerar el big bang como un evento sin causa. Me parece que no tenemos demasiada elección. O[…] algo fuera del mundo físico [o] un evento sin una causa[3]

Sin embargo, un acontecimiento físico es por naturaleza un suceso contingente, y un suceso contingente está por definición supeditado a algo más allá de sí mismo.

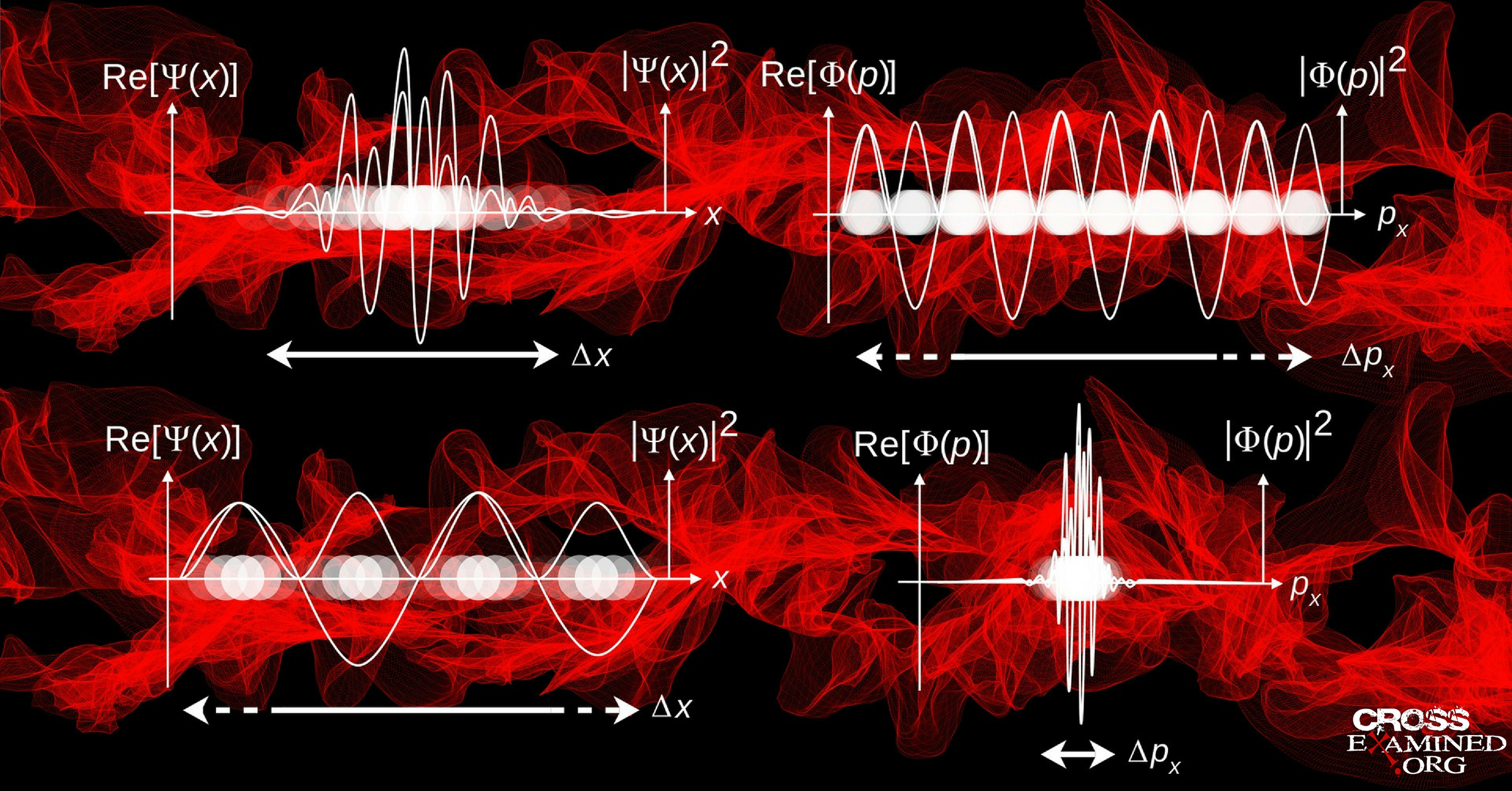

La mecánica cuántica no proporciona un contraejemplo a esta afirmación causal, aunque concedamos la polémica interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, puesto que los sucesos cuánticos se sitúan en un contexto de condiciones físicas que condicionan causalmente, aunque causalmente no requieran, los eventos en cuestión. Como el ateo Quentin Smith admite, las consideraciones cuánticas “a lo sumo tienden a mostrar que las leyes acausales gobiernan el cambio de condición de las partículas… estos no dicen nada sobre la causalidad o acausalidad de los comienzos absolutos…”[4]

Uno obviamente no puede plantear una causa física para el primer evento físico, pero negar que el primer evento físico tuvo una causa no física uno debe rechazarse la premisa de que “Todos los eventos físicos tienen al menos una causa”, o bien afirmar que los eventos físicos deben tener causas físicas. Sin embargo, por un lado, hacer una excepción a la regla de que todos los eventos físicos tienen al menos una causa cuando se trata del primer evento físico es ad hoc. Por otro lado, la afirmación de que los eventos físicos deben tener causas físicas implica un regreso infinito inaceptable. También plantea una petición de principio del naturalismo. Por lo tanto, debemos reconocer la existencia de un primer evento físico explicado por una causa no física:

- Hubo un primer evento físico.

- Todos los eventos físicos tienen al menos una causa externa e independiente de ellos mismos.

- Por lo tanto, el primer evento físico tuvo al menos una causa externa e independiente de sí misma.

- La causa del primer evento físico no pudo haber sido una causa física.

- Por lo tanto, puesto que las causas sólo pueden ser físicas o no físicas, el primer evento físico tuvo una causa no física externa e independiente de sí misma.

Como Dallas Willard argumenta:

El carácter dependiente de todos los estados físicos, junto con la completitud de la serie de dependencias que subyacen a la existencia de cualquier estado físico dado, implica lógicamente, por lo menos un estado de ser auto-existente y, por tanto, no físico.[5]

Por otra parte, como J.P. Moreland y William Lane Craig observan:

Hay dos tipos de explicación causal… explicaciones en términos de leyes y condiciones iniciales y explicaciones personales en términos de agentes y sus voliciones. Un primer estado del universo no puede tener [una explicación en términos de leyes y condiciones iniciales] ya que [no hay leyes o condiciones iniciales] antes de ella, y, por lo tanto, sólo puede explicarse en términos de explicación personal.[6]

Y esto, por supuesto, es una parte importante de lo que queremos decir con “Dios”.

2) El argumento cosmológico de Leibniz

El argumento cosmológico de Leibnitz se basa en el «principio de razón suficiente»:

- Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa.

- El universo existe.

- Por lo tanto, el universo tiene una explicación de su existencia.

- Si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios.

- Por lo tanto, la explicación de la existencia del universo es Dios.

Como el universo existe obviamente, los no-teístas deben negar las premisas 1 o 4 para evitar racionalmente la existencia de Dios.

Muchos filósofos piensan que la Premisa 1 – el principio de razón suficiente – es evidente por sí misma: Imagina encontrar una esfera translúcida en el suelo del bosque mientras caminas. Naturalmente te preguntarás cómo llegó a estar allí. Si un compañero de excursión dijera: “Simplemente existe inexplicablemente. ¡No te preocupes por eso!” No lo tomarías en serio. Supongamos que aumentamos el tamaño de la esfera, por lo que es tan grande como el planeta. Eso no elimina la necesidad de explicación. Supongamos que fuera del tamaño del universo. El mismo problema.

Premisa 4 – “Si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios” – es sinónimo de la afirmación atea estándar de que, si Dios no existe, entonces el universo no tiene explicación de su existencia. La única alternativa al teísmo es afirmar que el universo tiene una explicación en la necesidad de su propia naturaleza. Pero este es un paso muy radical y no puedo pensar en ningún ateo contemporáneo que lo dé. Después de todo, es coherente imaginar un universo hecho de una colección completamente diferente de quarks que la colección que actualmente existe; pero tal universo sería un universo diferente, así que los universos claramente no existen necesariamente.

Supongamos que te pido que me prestes un determinado libro, pero tú dices: “No tengo una copia en este momento, pero le pediré a mi amigo que me preste su copia y luego te la presto”. Tu amigo te dice lo mismo, y así sucesivamente. Dos cosas son claras. En primer lugar, si el proceso de pedir prestado el libro va ad infinitum, nunca voy a conseguir el libro. En segundo lugar, si consigo el libro, el proceso que me llevó a conseguirlo no pudo haber ido ad infinitum. En algún lugar de la línea de las solicitudes de pedir prestado el libro, alguien tenía el libro sin tener que pedir prestado. Del mismo modo, argumenta Richard Purtill, considere cualquier realidad contingente:

Los mismos dos principios se aplican. Si el proceso de todo lo que consiguiera su existencia de otra cosa fuese al infinito, entonces la cosa en cuestión nunca tendría existencia. Y si la cosa tiene… existencia, entonces el proceso no ha ido al infinito. Hubo algo que tenía existencia sin tener que recibirla de otra cosa…[7]

Un ser necesario que explica toda la realidad física no puede ser una realidad física. Las únicas posibilidades restantes son un objeto abstracto o una mente inmaterial. Pero los objetos abstractos son causalmente impotentes. Por lo tanto, la explicación del universo físico es una mente necesariamente existente y trascendente.

3) El argumento de Diseño de Ajuste Fino

En El Gran Diseño Stephen Hawking reconoce que:

El estado inicial del universo tenía que ser establecido de una manera muy especial y muy improbable… si el universo fuera sólo ligeramente diferente, seres como nosotros no podrían existir. ¿Qué vamos a hacer con este ajuste fino? ¿Es evidencia de que el universo, después de todo, fue diseñado?[8]

Bueno, si parece un perro, esa es una buena razón para pensar que es un perro. Además, la combinación de un evento “altamente improbable” con un patrón “muy especial”, visto en el ajuste fino cósmico, es un ejemplo de “complejidad especificada” que mejor se explica por el diseño inteligente. Es decir:

- Si algo exhibe complejidad especificada entonces es probablemente el producto del diseño.

- El ajuste fino del universo exhibe complejidad especificada.

- Por lo tanto, el ajuste fino del universo es probablemente el producto del diseño.

Una larga cadena de letras aleatorias es compleja (improbable) pero no está especificada (no se ajusta a ningún patrón independiente). Una cadena corta de letras podría estar especificada -como ‘esto’- pero no sería lo suficientemente compleja para superar la capacidad del azar de explicar la combinación. Ni la complejidad sin especificidad, ni la especificidad sin complejidad nos obligan a inferir el diseño. Sin embargo, si tu viste una obra de Shakespeare escrita en baldosas de Scrabble, infieres el diseño. Una obra de teatro es a la vez especificada y suficientemente compleja como para merecer una inferencia de diseño, ya que “en todos los casos en que conocemos el origen causal de… la complejidad especificada, la experiencia ha demostrado que el diseño inteligente desempeñó un papel causal”[9]. Lo mismo ocurre con el ajuste fino cósmico.

Dado el tiempo suficiente, de las máquinas de escribir y los monos, uno podría obtener las obras de Shakespeare por casualidad; ¿Por qué nadie explica las obras de Shakespeare usando la hipótesis de “muchos monos”? En ausencia de evidencia independiente para la existencia de suficiente tiempo, máquinas de escribir y monos, la explicación del diseño es claramente preferible. Del mismo modo, aun admitiendo que si hubiera “universos múltiples” entonces se podría obtener el ajuste de nuestro universo por casualidad, en ausencia de evidencia independiente de la existencia de “universos múltiples” la explicación de diseño es claramente preferible. De hecho, la hipótesis de múltiples versos no ha sido confirmada empíricamente por la observación del ajuste fino en una escala universal en lugar de en la escala local mucho más probable. Además, como observa Robin Collins:

Incluso si existe un generador de muchos universos, junto con las leyes y principios previos se podría decir que es un sistema perfectamente afinado… con la combinación justa de leyes y campos para la producción de universos que permiten la vida… la existencia de tal sistema sugiere el diseño[10].

4) Un argumento moral

- Si existe cualquier valor moral objetivo, entonces Dios existe.

- Existe al menos un valor moral objetivo.

- Por lo tanto, Dios existe

Es importante no confundir este argumento con la afirmación falsa de que hay que creer en Dios con el fin de saber o hacer lo correcto.

¿Qué significa decir que los valores morales son objetivos? Supongamos que una persona piensa que el Sol gira alrededor de la Tierra, y otro piensa lo contrario. En este caso, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Los que creen lo contrario, sin embargo, sinceramente, están equivocados. Por otra parte, llegar a conocer que la Tierra gira alrededor del Sol es una cuestión de descubrimiento de la verdad, no de inventarla. El objetivismo moral dice que la ética es acerca del descubrimiento de verdades morales, verdades que existen, incluso si no somos capaces de discernirlas. De acuerdo al objetivismo moral existen auténticos desacuerdos morales; y la observación de que a veces las personas tienen diferentes opiniones morales sólo demuestra que nuestras creencias morales pueden ser correctas o incorrectas de acuerdo a los hechos morales en cuestión.

Para hacer frente a nuestra segunda premisa, primero, ¿existen hechos morales objetivos? Aquellos que señalan la realidad del mal como la base para un argumento en contra de Dios, sin duda creen que sí; pues nada puede ser objetivamente malo si no hay valores objetivos.

John Cottingham informa que “el creciente consenso entre los filósofos de hoy es que algún tipo de objetivismo de… valor es correcto…”[11] Por ejemplo, el ateo Peter Cave defiende el objetivismo moral apelando a sus intuiciones:

Cualquier argumento escéptico que pueda presentarse en contra de nuestra creencia de que matar a los inocentes es moralmente malo, nosotros estamos más seguros de que el matar es moralmente malo de que el argumento sea sólido… Torturar a un niño inocente por pura diversión es moralmente malo[12].

La intuición propiamente básica de que torturar a niños inocentes por diversión está mal, no es socavada por la existencia del psicópata que disfruta torturando a los niños. Por el principio de credibilidad[13], torturar a un niño inocente por diversión, claramente no es algo que meramente detiene que el niño funcione normalmente (una observación empírica), o meramente algo que no nos gusta debido a nuestra historia evolutiva, o meramente algo a lo que nuestra sociedad ha decidido oponerse. Más bien, torturar a un niño inocente por diversión es objetivamente malo. Así, al menos, una cosa es objetivamente mala. Por lo tanto, el subjetivismo moral es falso.

Algunas intuiciones morales son específicas (por ejemplo, es malo torturar niños pequeños por diversión) y algunas son generales (por ejemplo, siempre será lo correcto elegir el menor de dos males). Por supuesto, nuestras intuiciones morales pueden estar equivocadas, pero ésta mera admisión de la falibilidad presupone el objetivismo moral; porque si el subjetivismo moral, fuera verdad, ¡ninguna declaración moral podría estar equivocada! Como el ateo Russ Shafer-Landau argumenta: “La imagen del subjetivismo ético… como una empresa totalmente convencional implica una especie de infalibilidad moral para individuos o sociedades… Esta especie de infalibilidad es difícil digerir”[14].

Por último, si el objetivismo moral fuera falso no podría ser cierto que objetivamente debemos considerar los argumentos contra el objetivismo, o que debemos tenerlos en cuenta de manera justa, ¡por lo que la segunda premisa del argumento moral parece segura!

En cuanto a la primera premisa, muchos ateos reconocen que ‘si Dios no existe, a continuación, los valores morales objetivos no existen’. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre escribió que es:

…muy embarazoso que Dios no exista, porque desaparece con él toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Puede que ya no haya un bien a priori, ya que no hay conciencia infinita y perfecta que piense en él[15].

Un valor moral objetivo es un ideal trascendente que prescribe y obliga comportamiento; pero un ideal implica una mente, una receta requiere un prescriptor y una obligación está supeditada a una persona. Como H. P. Owen sostiene:

Por un lado, declaraciones [morales objetivas] trascienden toda persona humana… Por el otro… es contradictorio afirmar que las declaraciones impersonales están sujetas a la lealtad de nuestra voluntad. La única solución a esta paradoja es suponer que el orden de las declaraciones [morales objetivas]… están, de hecho, enraizadas en la personalidad de Dios[16].

Es importante no confundir este argumento con la afirmación falsa de que uno debe creer en Dios con el fin de saber o hacer lo correcto. El argumento moral se refiere a la ontología moral y no a la epistemología moral.

5) Un Argumento Ontológico

Como “el ser más grande posible” Dios es por definición un ser necesario. Un ser necesario es por definición un ser que debe existir si su existencia es posible. Por lo tanto, podemos argumentar:

- Si es posible que Dios exista, entonces Dios existe.

- Es posible que Dios exista.

- Por lo tanto, Dios existe.

Una “propiedad engrandecedora” es cualquier propiedad que a) dota a su portador con alguna medida de valor objetivo y que b) admite un máximo lógico. Un calcetín no es más valioso que tú porque sea más oloroso que tú; y sin embargo un calcetín maloliente nos lo imaginamos, siempre es posible imaginar uno más oloroso. El olor no es una propiedad engrandecedora. Por otra parte, el poder es una propiedad engrandecedora, que tiene un máximo lógico en la calidad de ser “omnipotente”. Del mismo modo, el ser necesario es la instanciación máxima de una propiedad de gran realización. Incluso si Kant tenía razón al argumentar que decir que algo “existe” no agrega a nuestro conocimiento de sus propiedades, decir que algo “existe necesariamente” sin duda contribuye a nuestro conocimiento de sus propiedades. Por lo tanto, la mayoría de los filósofos están de acuerdo en que, si la existencia de Dios es incluso posible, entonces, como un ser necesario, Él debe existir. A diferencia de “el hada de los dientes”, no podría suceder que Dios no existiera a pesar de que Su existencia fuese posible.

Para negar la existencia del hada de los dientes, no es necesario afirmar que su existencia es imposible. Sin embargo, para negar la existencia de Dios uno debe hacer la afirmación metafísicamente más fuerte de que su existencia es imposible. ¡Pero la afirmación de que Dios existe claramente no está a la par con la afirmación de que existe un cuadrado redondo!

Muchos ateos reconocen que la idea de Dios es coherente. De hecho, el ateo Richard Carrier advierte que los argumentos para pensar lo contrario son:

Inválidos, ya que cualquier definición de dios (o sus propiedades) que es ilógico sólo puede ser revisado para ser lógico. De hecho, los argumentos de la Incoherencia no son realmente argumentos para el ateísmo, sino para la reforma de la teología[17].

Por otra parte, los seres humanos exhiben grados no máximos de propiedades engrandecedoras (tales como poder, conocimiento y bondad), y esto apoya la hipótesis de que los grados máximos de las propiedades engrandecedoras pueden coexistir sobre la hipótesis de que no pueden.

Por último, al confirmar varios aspectos de la hipótesis teísta, los otros argumentos teístas proporcionan argumentos independientes para pensar que la segunda premisa crucial del argumento ontológico es más plausible que su negación. El argumento ontológico vincula así el empuje de nuestro caso acumulativo para Dios.

Notes

[1] Alexander Vilenkin citado por Lisa Grossman, ‘Death of the eternal cosmos’, New Scientist, 14th Enero 2012, p.7. cf. Alexander Vile kin, ‘Did the Universe Have a Beginning?’ http://youtu.be/NXCQelhKJ7A

[2] ‘In the beginning’, New Scientist, 14th January 2012, p. 3.

[3] Paul Davies, ‘The Birth of the Cosmos,’ en God, Cosmos, Nature and Creativity (Jill Gready (ed.), Scottish Academic Press, 1995), p. 8-9.

[4] Quentin Smith, ‘The Uncaused Beginning of the Universe’, Philosophy of Science 55 (1988): p. 50.

[5] Dallas Willard, ‘The Three-Stage Argument for the Existence of God’ en Contemporary Perspectives on Religious Epistemology (ed. Douglas Geivett & Brendan Sweetman; Oxford University Press, 1992).

[6] J.P. Moreland & William Lane Craig, Philosophical Foundations for a Christian Worldview (IVP), p. 479-480.

[7] Richard Purtill citado por Charles Taliaferro, Contemporary Philosophy of Religion (Blackwells, 2001), p. 358-359.

[8] Stephen Hawking & Leonard Milodinov, The Grand Design (Bantam, 2010), p. 130 & 144.

[9] Stephen C. Meyer, ‘Teleological Evolution: The Difference it Doesn’t Make’, www.arn.org/docs/meyer/sm_teleologicalevolution.htm

[10] Robin Collins, ‘Design and the Many Worlds Hypothesis’, http://home.messiah.edu/~rcollins/finetune/Craig7.htm

[11] John Cottingham, ‘Philosophers are finding fresh meanings in Truth, Goodness and Beauty’, The Times (Junio 17, 2006)

[12] Peter Cave, Humanism (OneWorld, 2009), p. 146.

[13] Richard Swinburne define el Principio de Credibilidad como el principio que establece que si un sujeto le parece que x está presente, entonces probablemente x está presente. Ver http://www.philosophyofreligion.info/theistic-proofs/the-argument-from-religious-experience/the-principle-of-credulity/

[14] Russ Shafer-Landau, Whatever Happened to Good and Evil? (OUP), p. 16-17.

[15] Jean-Paul Sartre, Existentialism Is a Humanism (Yale University Press, 2007), p. 28.

[16] H.P. Owen, ‘Why morality implies the existence of God’, extracto editado de The Moral Argument for Christian Theism (George Allen & Unwin, 1965), in Brian Davies (ed.), Philosophy of Religion: a guide and anthology (OUP, 2000), p. 648.

[17] Richard Carrier, Sense & Goodness Without God (Author House, 2005), p. 276.

Blog Original: http://bit.ly/2JKn5ld

Traducido por Jairo Izquierdo